Март

Особенности фармакодинамики

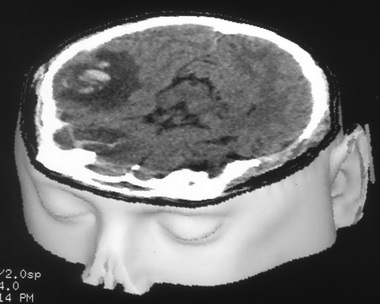

Дифференцированная терапия черепно-мозговой травмы требует знания особенностей фармакодинамики осмодиуретиков при отеке головного мозга и предполагает соблюдение определенных принципов [Глезер Г.А., 1993].

Действие осмотических диуретиков осуществляется в несколько этапов: а) 1 фаза—в течение 15-30 минут после введения отмечается снижение ликворного давления, снижается внутримозговое тканевое давление в участках, где не нарушена проницаемость ГЭБ; в участках прорыва ГЭБ тканевое давление может повыситься на 10-25%; б) 2 фаза стабильного гипотензивного эффекта длится от 30 минут до 1,5 ч, отмечается максимальное снижение ликворного давления (до 55%) и тканевого мозгового давления (до 88%), что сопровождается увеличением мозгового кровотока на 20-40%; в) 3 фаза — последействие с формированием «феномена отдачи» — отмечается повышение как ликворного, так и тканевого давления. Максимальная эффективность применения осмодиуретиков отмечается при ВЧД в пределах от 20 до 45 мм рт. ст., при ВЧД меньше 20 или выше 45 мм рт. ст. их эффективность падает, а «феномен отдачи» возрастает [Васин Н.Н. и др., 1984].

Введение осмодиуретиков противопоказано при гиперосмолярном синдроме на почве гипернатриемии, гиповолемии, гипергликемии, когда осмолярность превышает 310 мосм/л, так как при осмолярности свыше 320 «феномен отдачи» резко усиливается (в данном случае вначале следует нормализовать осмолярность плазмы).

Салуретики не повышают осмотического градиента между ГЭБ-нарушенными и ГЭБ-сохранными областями мозга и не вызывают «феномен отдачи».

К особенностям терапии посттравматической формы оптохиазмального арахноидита в остром периоде относят [Клечковская Р.И. и др., 1986; Комарец С.А., 1992]:

а) суточное интракаротидное введение следующих смесей:

1. Эуфиллин 2,4% — 10 мл, новокаин 0,5% — 20-40 мл, NaCl 0,9% — 200 мл — вводят в течение 3 часов.

2. Глюкоза 40% — 40 мл, 0,9% — 200 мл NaCl, леакадин — 0,3 г — вводят в течение 4 часов.

3. Компламин (кавинтон) — 2 мл в 200 мл 0,9% NaCl — вводят 3 часа.

4. Гемодез — 400 мл (реомакродекс, реополиглюкин) вводят 4 часа.

б) интраназальное введение леакадина в дозе 0,05 г четыре раза в сутки.

Результаты рандомизированных исследований эффективности методов интенсивной терапии ЧМТ представили I. Roberts и соавт. (1998). Авторы делают вывод, что имеющихся данных недостаточно, чтобы оценить эффективность указанных ниже пяти наиболее распространенных методов интенсивной терапии ЧМТ.

1. Гипервентиляция (77 больных).

Летальность в группе с применением гипервентиляции составила 25%, а в группе без гипервентиляции — 34%.

Снижение относительного риска смерти при гипервентиляции — ir/o.

2. Внутривенное введение маннитола (41 больной). Смертность при лечении маннитолом составила — 25%;

• при назначении плацебо — 14%.

Повышение относительного риска смерти при лечении маннитолом — 75%.

3. Барбитураты (126 больных). Смертность с барбитуратами составила — 58%;

• без применения барбитуратов — 52%.

4. Кортикостероиды (2073 б-х).

Смертность с кортикостероидами составила —- 35%;

без применения кортикостероидов — 37%.