Март

Показания к тенториотомии

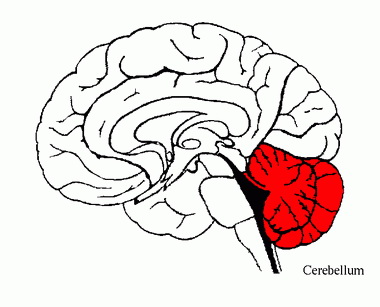

Основным показанием к тенториотомии — рассечению намета мозжечка является клиническая картина височно-тенториальной дислокации, включающая следующие признаки в их различном сочетании [Зотов Ю.В. и др., 1999]:

1) нарушение сознания от оглушения тяжелой степени до комы;

2) брадикардию (пульс 60 ударов в 1 мин и реже);

3) нарушение внешнего дыхания по диэнцефальному типу — значительное учащение его, волнообразность, нередко с периодическим изменением амплитуды;

4) односторонний мидриаз с нарушением реакции зрачка на свет;

5) дивергирующий страбизм за счет отведения глазного яблока на стороне поражения;

6) односторонний птоз;

7) гомо- и контралатеральные двигательные нарушения в виде моно- или геми-пареза;

![]() диссоциация глубоких рефлексов и мышечного тонуса по продольной оси тела;

диссоциация глубоких рефлексов и мышечного тонуса по продольной оси тела;

9) экстензорные судороги в конечностях;

10) двусторонние патологические рефлексы.

Кардинальными клиническими симптомами к проведению тенториотомии при височно-тенториальном виде дислокации мозга следует считать наличие гомо- или контралатерального одностороннего мидриаза и гомолатерального пареза конечностей по отношению к патологическому внутричерепному процессу односторонней локализации (внутричерепная гематома, субдуральная ликворная гидрома, очаг размозжения височной доли либо их различное сочетание).

Окончательно вопрос о тенториотомии следует решать во время операции, после удаления имеющих место внутричерепных гематом и очагов размозжения височной доли, а также после проведения разгрузочной вентрикулярнои пункции через нижний рог бокового желудочка мозга. Отсутствие эффекта от проведенных мероприятий, направленных на ликвидацию всех причин, способствующих возникновению и развитию дислокационно-гипертензионного синдрома, выявление при ревизии ущемления медиобазальных отделов височной доли в области пахионова отверстия, а также установление разобщения супра- и субтенториального пространств путем эндолюмбального введения изотонического раствора натрия хлорида либо жидкости, адаптированной по своему составу к ликвору, являются обоснованием к рассечению намета мозжечка.

Тенториотомия противопоказана в следующих случаях:

1) у крайне тяжелых больных с выраженными нарушениями витальных функций, в том числе при наличии тяжелых сочетанных внечерепных повреждений;

2) при изолированном повреждении лобных долей как по механизму удара (место приложения травмирующего агента — лобная область), так и по механизму противоудара (место приложения травмирующего агента — затылочная область); в этих случаях рассечение намета мозжечка может способствовать аксиальному, т.е. транстенториальному вклинению мозга в большое затылочное отверстие; 3) при наличии признаков ущемления ствола мозга в большом затылочном отверстии с нарушением сознания по типу комы, двусторонним мидриазом, депрессорными сосудистыми реакциями, а также с нарушением внешнего дыхания типа Чейна-Стокса, Биота или терминального;

4) при выраженной внутричерепной гипертензии, обнаруженной во время операции, так как, во-первых, вмешательство будет довольно травматичным и технически затрудненным, во-вторых, малоэффективным из-за внедрения в разрез намета мозжечка увеличенной в объеме височной доли [Зотов Ю.В. и др., 1999].

Показания к операции и сроки ее проведения в зависимости от морфологии очагов размозжения и типов клинического течения заболевания по Ю.В. Зотову и др. (1999):

1. Очаги размозжения в сочетании с большим объемом внутричерепной гематомы (гематомный и прогрессирующий тип клинического течения заболевания) — при резко выраженном компрессионно-дислокационном синдроме операция показана сразу после уточнения стороны сдавления (3-6 ч после травмы).

2. Очаги размозжения с сателлитными сгустками крови при прогрессирующем нарастании гипертензионного синдрома и появлении признаков дислокации мозга оперируют обычно на 1-3-и сутки после травмы.

3. Очаги размозжения без внутричерепных гематом и сателлитных сгустков крови при прогрессирующем нарастании гипертензионного синдрома оперируют обычно на 1-3-и сутки после травмы. При некупирующемся длительном гипертензионном синдроме — на 5-7-е сутки после травмы.

4. Очаги размягчения вокруг внутримозговой гематомы при гипертензионном синдроме и появлении признаков сдавления мозга оперируют на 1-3-и сутки после травмы, иногда (в зависимости от объема гематомы) в более поздние сроки.

Противопоказаниями к удалению очагов размозжения являются: прогрессирующий тип клинического течения с гипертензионно-дислокационным синдромом, сопровождающимся запредельной комой с нарушением витальных функций, и старческий возраст (более 70 лет) пострадавших с тяжелыми соматическими заболеваниями. При этом следует исключить наличие внутричерепной гематомы, когда операция, направленная на ее удаление, должна проводиться и у данной категории больных, причем вид оперативного доступа (трепанация, фрезевое отверстие и др.) устанавливается в каждом конкретном случае.