Март

Глазодвигательный нерв

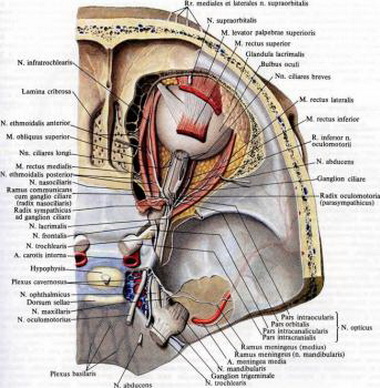

Ядра двигательного нерва располагаются в дне Сильвиева водопровода на уровне передних буфов четверохолмия. Оформленный ствол глазодвигательного нерва выходит на поверхность в месте перехода ножки мозга в мост — в так называемой межножковой ямке.

Далее нерв переходит из задней в среднюю черепную ямку под наметом мозжечка, затем примыкает к верхней и наружной стенкам пещеристого синуса. Из полости черепа глазодвигательный нерв выходит вместе с белковым, отводящим и первой ветвью фойничного нерва через верхнюю глазничную щель. Волокна от ядер частично перекрещиваются и идут на противоположную сторону.

Ядра глазодвигательного нерва состоят из пяти клеточных фупп: два крупноклеточных, два мелкоклеточных и непарное ядро.

Из парного крупноклеточного ядерного образования иннервацию получают:

подниматель верхнего века;

верхняя прямая мышца — поворачивает глазное яблоко кверху и несколько

внуфь;

внутренняя прямая мышца — поворачивает глазное яблоко внутрь;

нижняя прямая мышца — двигает яблоко книзу и несколько внутрь;

• нижняя косая мышца — поворачивает глазное яблоко кверху и кнаружи.

Парное мелкоклеточное ядро посылает парасимпатические волокна к мышце, суживающей зрачок (ядро Якубовича).

Непарное ядро обеспечивает аккомодацию парасимпатическими волокнами к ресничной мышце. Содружественное функционирование парасимпатических ядер обеспечивает содружественную реакцию на аккомодацию: при аккомодировании на близкий объект зрачок суживается.

Поражение мелкоклеточных ядер глазодвигательного нерва приводит к поражению внутренних мышц и, следовательно, к внутренней офтальмоплегии, параличу аккомодации, конвергенции, мидриазу.

Поражение крупноклеточных

ядер — к наружной офтальмоплегии (поражение наружных мышц глаза), т.е. к невозможности движений одноименным глазом.

Сочетание внутренней и наружной офтальмоплегии носит название полной.

Для диагностики заболеваний ЦНС важное значение имеет исследование фотореакций — прямой и содружественной реакции зрачка на свет. При освещении одного глаза наблюдается прямая фотореакция — сужение зрачка и содружественная фотореакция — сужение зрачка другого глаза. Этот рефлекс замыкается на передние бугры четверохолмия, а затем на парасимпатические ядра с последующей реакцией зрачков.

К симптомам поражения глазодвигательного нерва относят:

1) птоз;

2) расходящееся косоглазие;

3) диплопию при взгляде прямо;

4) мидриаз;

5) паралич аккомодации;

6) невозможность конвергенции;

7) легкий экзофтальм;

![]() отсутствие фотореакций.

отсутствие фотореакций.