Март

Преддверно-улитковый нерв

Этот нерв состоит из двух различных по функции частей — вестибулярной и улитковой.

Улитковый нерв. 1-е нейроны слухового пути находятся в спиральном ганглии Кортиева органа, их волокна направляются во внутренний слуховой проход.

Далее нерв следует через мостомозжечковый угол в мост к центральному дорсальному и улитковым ядрам. В этих ядрах начинаются 2-е нейроны, аксоны которых, частично пересекаясь, формируют латеральную петлю и направляются в первичные слуховые центры — в задние бугры четверохолмия и медиальные коленчатые тела. 3-й нейроны, следуя через внутреннюю капсулу, лучистый венец, поступают в корковые центры слуха — в задний отдел верхней височной извилины. Одностороннее поражение латеральной петли и путей не отражается на слуховой функции из-за двусторонней корковой иннервации.

Дифференциальная диагностика поражения звукопроводящего аппарата (слуховой проход, барабанная перепонка, слуховые косточки) от поражения звуковос-принимающего проводится в опыте Ринне. Ввиду более длительной воздушной проводимости звука относительно костной опыт Ринне считается положительным, если камертон, не звучащий на сосцевидном отростке, еще слышится у слухового прохода. Опыт отрицателен, если больной слышит камертон дольше через кость (сосцевидный отросток), и свидетельствует о поражении звукопроводящего аппарата.

Дополнительное дифференциально-диагностическое значение имеет проба Ве-бера. Поставленный на темя камертон одинаково воспринимается здоровым с обеих сторон. При поражении звуковоспринимающего аппарата больной слышит звук здоровой стороной (латерализация в здоровую сторону), при поражении звукопроводящего аппарата — больной стороной (латерализация в пораженную сторону).

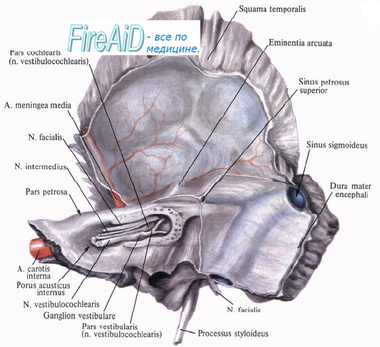

Вестибулярный нерв. 1-е нейроны вестибулярного нерва расположены в вестибулярном ганглии, аксоны которых в виде нервного ствола через внутренний слуховой проход вместе с улитковым нервом поступают в верхнее, медиальное, латеральное и нижнее вестибулярные ядра ствола мозга. От этих ядер формируются многочисленные вестибулярные связи:

1) вестибуло-спинномозговой путь, осуществляющий связь латерального вестибулярного ядра с передними рогами спинного мозга;

2) связь с системой медиального продольного пучка своей и противоположной стороны;

3) связь с глазодвигательными нервами обеих сторон;

4) связь с ядром покрышки червя преимущественно своей стороны;

5) связь со зрительным бугром и височной корой противоположной стороны;

6) связи с ретикулярной формацией и вегетативными центрами блуждающего нерва.

В практике нейрореаниматолога необходимо учитывать влияние некоторых препаратов на ЦНС с возникновением побочного эффекта в виде головокружения. J.C. Ballantyne и J.M. Ajodhia (1989) приводят следующий список лекарственных препаратов, вызывающих головокружение:

1) анальгетики — парацетамол, пентазоцин, индометацин;

2) антиангинальные — нитроглицерин;

3) антигипертензивные — метилдофа;

4) бета-блокаторы — анаприлин, окспренолол, пиндолол;

5) диуретики — дихлотиазид, клопамид, циклометиазид;

6) гликозиды — дигоксин;

7) химиотерапевтические средства — налидиксовая кислота, сульфаметоксазол, триметоприм;

![]() циметидин; диазепам; калия хлорид.

циметидин; диазепам; калия хлорид.

Кохлео-вестибулярные нарушения на различных уровнях поражения [Благовещенская Н.С.,1978; Сандригайло Л.И.,1986]:

1. Поражение в области продолговатого мозга и верхних отделах спинного мозга — слух не страдает; спонтанный нистагм не характерен; отмечаются статокине-тические нарушения — отклонения рук чаще в сторону поражения.

2. Поражение в области слуховых и вестибулярных ядер — выраженный спонтанный нистагм; возможно множественный, оптокинетический нистагм нарушен; слух нарушен незначительно, чаще с одной стороны и на высокие тона; страдает преимущественно разборчивость речи, феномен нарастания громкости отрицательный.

3. Поражение кохлео-вестибулярных образований в мосте — множественный спонтанный нистагм; парез взора в сторону очага; возможно небольшое снижение слуха с обеих сторон, преимущественно на высокие тона, феномен нарастания громкости отрицательный; вестибулярная и вегетативная возбудимость снижена или отсутствует; костная проводимость в опыте Швабаха (сравнение костной проводимости здорового и больного индивидуумов) укорочена.

4. Поражение кохлео-вестибулярных образований в области среднего мозга —

конвергирующий и диссоциированный спонтанный нистагм; двустороннее нарушение слуха; рече-тональная диссоциация; феномен нарастания громкости отрицательный; экспериментальный нистагм повышен, снижен или признаки его диссоциации.

5. Поражение четверохолмия — двустороннее симметричное снижение слуха/ парез взора вверх; множественный (вертикальный, конвергирующий, рет/ ракционный, дивергирующий) нистагм. I

6. Супратенториальный уровень — слуховая функция страдает меньше, чем вестибулярная; нарушены преимущественно пространственный слух и разборчивость речи; экспериментальный нистагм может быть заторможен, а сенсорные и вегетативные реакции резко повышены (диссоциация вестибулярных реакций).

7. Диэнцефально-гипоталамический уровень — резко усилены вестибуло-вегета-тивные реакции; снижение и диссоциация вестибулярной возбудимости; спонтанный нистагм не характерен; оптокинетический нистагм вызывается; слух не страдает.

8. Подкорковый уровень — резкая асимметрия вестибулярных реакций; экспериментальный нистагм преобладает в сторону поражения; оптокинетический нистагм выпадает в сторону, противоположную очагу поражения.

9. Корковый уровень поражения — тональный слух не страдает; феномен нарастания громкости отрицательный; нарушение пространственного слуха преимущественно на стороне, противоположной пораженному полушарию; слуховая агнозия; слуховые галлюцинации.