Март

Диэнцефально-катаболический синдром

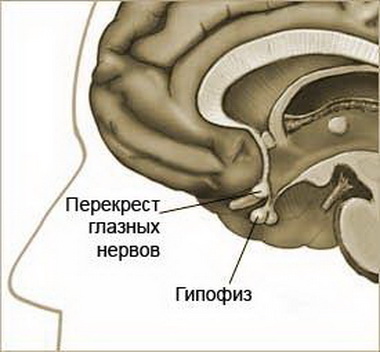

Этот тип течения послеоперационного периода развивается в результате хирургических манипуляций в области дна Ш желудочка при удалении медиально-базальных менингиом, эпендимом III желудочка, краниофарингиом и аденом гипофиза с ретро- и супраселлярным ростом.

Связанные с подобными вмешательствами нарушения гемодинамики в подбугорье, раздражение диэнцефальных образований кровью, излившейся во время операции, обусловливают патологическую эфферентную импульсацию от гипоталамуса, которая и формирует клиническую картину диэнцефально-катаболического синдрома (ДКС).

Клиническая картина ДКС развивается на фоне расстройств сознания различной степени — отмечаются стойкая артериальная гипертензия, выраженная тахикардия и тахиаритмия, тахипноэ с частыми нарушениями ритма дыхания, олигу-рия, упорная гипертермия, не поддающаяся даже комплексной коррекции, включающей нейроплегию, локальную и общую гипотермию.

Выраженный гиперкатаболизм и симпатоэргические нарушения центральной и периферической гемодинамики способствуют бурному, катастрофическому течению послеоперационного периода, что ставит перед интенсивной терапией чрезвычайно сложные, порой трудноразрешимые проблемы.

Ишемия гипоталамической области при неделикатных хирургических вмешательствах и манипуляциях в ХСО, а также в результате повышения ВЧД в послеоперационном периоде сопровождается компенсаторными сдвигами гемодинамики в малом круге кровообращения [Simmons R. et al., 1968; Moss G. et al., 1972; Graf C, Rossi N., 1975; Kosnik E. et al., 1977 и др.]. Эти изменения представляют собой реализацию рефлекса Кушинга, который заключается в том, что диастолическое давление всегда выше внутричерепного на несколько миллиметров ртутного столба. Эта разница относительно постоянна и сохраняется даже во время экспериментальной компрессии мозга, что было расценено автором как механизм поддержания МК при изменениях интракраниального давления [Gushing H., 1901].

В ЦНС рецепторы давления локализуются в гипоталамусе, стволе и спинном мозге [Enoch D., Kerr E, 1967]. Острое уменьшение кровенаполнения в результате механического сдавления (манипуляция, отек, гематома и др.) и гипоксия активируют прессорецепторы, потенцирующие альфа-адренергический эффект катехола-минов различной интенсивности, который, в свою очередь, направлен на поддержание системной гемодинамики [Wray N., Nicotra M., 1978]. Эфферентные импуль-сы при этом реализуются через продолговатый мозг, блуждающие нервы и пограничные симпатические цепочки. Развивается спазм посткапиллярных сфинктеров в легких, обеспечивающий компенсаторное повышение системного артериального давления в целях обеспечения адекватного притока крови к ишемизированным образованиям мозга.

С одной стороны, феномен Кушинга, являясь сложившейся в филогенезе компенсаторной реакцией, направленной на сохранение мозгового кровотока, при избыточной симпатической ирритации может послужить причиной патологических изменений в легких [Luisada A., 1967]. С другой стороны, стойкая чрезмерная под-бугорная эфферентация, потенцированная грубыми хирургическими манипуляциями или раздражением ХСО кровью при небрежном гемостазе [Greenhoot J., Raichenbach D., 1969], делает невозможными включение отрицательных обратных связей и спонтанное самоизлечение [Борщаговский М.Л., 1978].

Высокая степень корреляции между острой легочной патологией у нейрохирургических больных и степенью внутричерепной гипертензии еще раз доказывает патогенетическую взаимосвязь этих процессов [Будашевский Б.Г.,1982; Ducker Т.; 1968; Ducker Т., Simmons R., 1968 и др.].

Как уже отмечено, эфферентная импульсация к легким идет по симпатическим волокнам [Urabe M. et al., 1961], что подтверждается результатом пересечения шейного отдела спинного мозга или двухсторонней спланхникотомией в эксперименте [Campball J., Patton H., 1953; Maire Г., Patton H., 1956], а также резорбтивным действием симпатолитиков.

Чрезмерная симпатическая ирритация из подбугорья в результате гипертензии в малом круге кровообращения, превышающей возможные пределы компенсации, нарушает вентиляционно-перфузионные соотношения в легких (паренхиматозный тип дыхательной недостаточности, по Ю.Н. Шанину и др., 1976) и ведет к морфологическим нарушениям в легочной паренхиме и развитию так называемого синдрома шокового легкого [Вихерт Т.М., 1969; Медведев Ю.А., 1980; Huguenard P., Pinaudeau Y, 1973 и др.].

Различные приемы и методы нейровегетативной защиты внутренних органов, в частности легких (фенотиазины, альфа- и бета-адреноблокаторы, ганглиолитики, локальная и общая гипотермия и мн. др.), широко применяемые в интенсивной терапии, обладают определенными недостатками. К числу последних относятся плохая управляемость, многочисленные отрицательные влияния на системную гемодинамику, угнетение психической деятельности, значительное угнетение механизмов формирования естественной резистентности организма в послеоперационном периоде и др.

В этой связи в поисках мер профилактики легочных осложнений у нейрохирургических больных внимание нейрореаниматологов привлекла высокая (на уровне 2-6-го грудных сегментов спинного мозга) длительная перидуральная блокада (ВДПБ) [Самотокин Б.А. и др., 1983].

Анестетик, введенный в перидуральное пространство, распространяется по нему как вверх, так и вниз [Пронин В.Н., 1957], вступая в контакт с нервными волокнами спинальных корешков в межпозвонковых отверстиях и далее — в паравертебраль-ном пространстве со спинномозговыми ганглиями, соединительными волокнами пограничного ствола и непосредственно с нервными образованиями симпатической цепочки [Каганов А.С., 1947; Козлов И.З., 1959; Иванов В.А. и др., 1968 и др.].

В зоне симпатического блока развивается дилатация артериол с закономерным снижением в них сопротивления кровотоку. Расширяются метартериолы, преюи пиллярные сфинктеры неперфузируемых капилляров. Среднее давление в легочной артерии становится меньше исходного примерно на 40%. Малый круг кровообращения разгружается за счет уменьшения сердечного выброса и венозного возврата к сердцу [Уваров Б.С., Филиппов СВ., 1973; Шанин Ю.Н. и др., 1973, 1974; Хоменко В.Ф. и др., 1973; Bomca J. et al, 1970 и др.]. ВДПБ благотворно влияет на коронарный кровоток и сердечную гемодинамику [Филиппов СВ., 1969]. Однако, учитывая данные о том, что в рефлекторной регуляции деятельности сердца существенную роль играет функция 1-го и 2-го грудных сегментов [McLean et al., 1967], симпатическая блокада не должна превышать уровень 2-го сегмента спинного мозга в грудном отделе. ВДПБ уменьшает бронхоконстрикцию за счет нарушения проводимости в висцеральных эфферентных волокнах [Bromage P., 1954, 1958] и улучшает венозный отток из легких [Навратил М., 1967].

При правильном проведении ВДПБ не угнетает дыхания, предупреждает развитие острой дыхательной недостаточности, ателектазов и пневмоний в послеоперационном периоде [Ревской А.К. и др., 1974; Даренский Д.И., 1975].

Методика пункции и катетеризации перидурального пространства несложна и при определенном навыке и опыте персонала ВДПБ не представляет опасности для больного [Червинский А.А. и др., 1968].

Следует помнить и об осложнениях ВДПБ, которые являются следствием нарушения правил пункции и катетеризации перидурального пространства, превышения допустимых дозировок местных анестетиков, несоблюдения мер асептики и отсутствия контроля за больными при проведении ВДПБ [Ткач Ф.С, 1962; Щелкунов B.C., 1976; Николаев Э.К. и др., 1977; Соколов Е.А., Стрелец В.М., 1977 и др.].

Эффект ВДПБ на легочную гемодинамику при удалении опухолей ХСО необходим лишь во время операции (доза, равная 5 мл 2% раствора местного анестетика, пригодного для перидуральной анестезии, действует в течение 3-4 ч) и в первые 24-48 ч, в период формирования функциональных и морфологических проявлений легочной патологии. Более длительное проведение ВДПБ ведет к количественным и качественным нарушениям функции Т-системы иммунитета, развивающимся при временной частичной симпатической денервации вилочковой железы, которая попадает в зону блокады, проводимой на уровне D2-D6 сегментов спинного мозга. Это чревато возможностью развития инфекционного процесса как в операционной ране, так и вне ее [Хлуновский А.Н., 1982; Самотокин Б.А. и др., 1983], особенно в условиях нейрогенной иммунодисфункции, присущей нейроонкологическим больным.

Медленное введение концентрированных растворов позволяет избежать значительных изменений коллоидно-осмотического давления крови, однако поддерживает тенденцию к его сохранению на достаточном уровне, необходимом для благоприятного течения послеоперационного периода [Маркин СА. и др., 1981; Маневич А.З. и др., 1981; Слепушкин В.Д., 1982]. Общий объем вводимой внутривенно жидкости не должен превышать 1400-600 мл/сут при условии адекватного энте-Рального поступления жидкости (около 1500 мл/сут). Чрезвычайно полезной следует считать внутривенную инфузию 3-4 г глутаминовой кислоты в сутки в виде 1% Раствора, обладающей способностью к инактивации азотистых продуктов катабо-лизма в головном мозге. Применение глутаминовой кислоты ведет к уменьшению азотемии и тем самым снижает возможность возникновения послеоперационного желудочно-кишечного кровотечения, что особенно важно в условиях заместительной кортикостероидной терапии, когда частота гастроинтестинального геморрагического синдрома возрастает до 10,4% [Хилько В.А. и др., 1984].

Использовать концентрированные растворы осмотических диуретиков для уменьшения отека мозга в послеоперационном периоде можно лишь по строгим показаниям, так как мнение об относительной безвредности этих традиционных для нейрохирургии лечебных средств, как показали исследования последних лет, явно ошибочно. Осмотические диуретики, хотя и обратимо, но нарушают проница^ емость гематоэнцефалического барьера, причем с повышением концентрации этих препаратов токсичность их для нервной системы повышается [Rapoport et al., 1976]. У больных с нарушенным ГЭБ (например, в терминальной стадии комы) осмотические диуретики так грубо изменяют электролитный гомеостаз ЦСЖ, что их но* вреждающее воздействие проявляется и на структуре клеточных мембран головного мозга [Маневич А.З. и др., 1979].

Современный уровень микрохирургической техники уже настолько высок, чтЬ позволяет минимально воздействовать на сохранные структуры ХСО, а это, в свою очередь, как правило, исключает необходимость широкого использования концен- , трированных растворов осмодиуретиков в послеоперационном периоде.

Следующая кардинальная проблема интенсивной терапии больных после хи* рургического лечения опухолей ХСО — коррекция эндокринных расстройств.

В раннем послеоперационном периоде недостаточность отдельных гормонов передней доли гипофиза (ТТГ, СТГ и гонадотропинов) не проявляется так бурно, как дефицит АКТГ и, особенно, октапептида задней доли гипофиза (АДГ).

Поддержание нормального тканевого уровня кортикостероидов у больных с дефицитом АКТГ необходимо для развертывания механизмов адаптации и адекватной санации раны.

Особенно показана заместительная гормональная терапия у больных с сохрани , ной дооперационной функцией ГГНС, так как при перерезке ножки гипофиза не* достаточность АКТГ у этих больных возникает остро. Также имеет основание восполнение дефицита кортикостероидов и у больных с установленным до операции угнетением функции ГГНС и развившейся вторичной адреналовой недостаточностью в результате хронической гипосекреции АКТГ и атрофии надпочечников.