Март

Клиника синдромов вклинения

1. Синдром центрального вклинения имеет следующие стадии: диэнцефальная, мезенцефальная, стадия нижних отделов моста — верхних отделов продолговатого мозга, стадия продолговатого мозга [Плам Ф., Познер Дж., 1986].

Диэнцефальная стадия транстенториального вклинения.

При начальных явлениях нарушения функции диэнцефального мозга отмечается изменение готовности к реакциям на внешние раздражители, больные испытывают неловкость и затруднение при концентрации внимания, нарушается кратковременная память на последовательность недавних событий, возникает состояние возбуждения или сонливости.

В ранней диэнцефальной стадии дыхание обычно прерывается глубокими вздохами, зевотой, случайными паузами. Иногда возникает дыхание типа Чейна-Стокса. Зрачки имеют величину 1-3 мм, при слабой фотостимуляции их реакция на свет отсутствует, при сильном освещении удается выявить фотореакции. Возможны два вида глазодвигательных феноменов:

а) содружественное, слегка дивергирующее плавание глазных яблок, которые сохраняются или слегка изменяются при исследовании окулоцефалического рефлекса, это свидетельствует о сохранности ствола и незначительном нарушении функций диэнцефальной области;

б) чаще глазные яблоки находятся в содружественном покое, живо реагируют на окулоцефалические повороты головы. Окуловестибулярные рефлексы живые и приводят к тоническому содружественному отклонению глаз в сторону раздражаемого холодной водой слухового прохода. Следует помнить, что при поражении лобной доли возможны параличи отклонения глаз в противоположную очагу сторону, что отражается на окулоцефалической пробе.

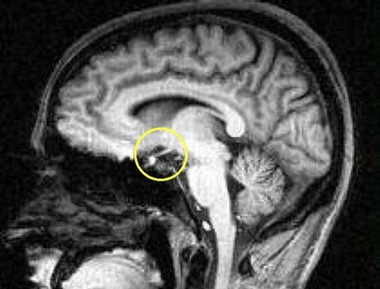

При транстенториальном вклинении возможно страдание верхних бугров четверохолмия, что приводит к парезу взора вверх (сдавление претектального центра). У больных в сопорозно-коматозном состоянии при сгибании головы вниз глазные яблоки не отклоняются вверх при нарушении стволового центра вертикального взора, при сохранении других окулоцефалических реакций. Двигательные нарушения в диэнцефальной стадии соответствуют поражению кортикоспинального и экстрапирамидного трактов. Ввиду исходного патологического очага гемипарез противолежащих конечностей может усилиться при вклинении. При этом в ипсилатеральных конечностях развивается паратония при сохранении адекватных двигательных реакций на боль. Паратония затрудняет движения головы как вперед, так и в стороны. Подошвенные рефлексы становятся разгибательными, но на стороне поражения он менее живой (паратония), чем на стороне предсуществующей вклинению гемиплегии. Появляется хватательный рефлекс. Далее на стороне, противоположной очагу, возможно развитие реакций декортикационной ригидности в ответ на боль. Эти описанные клинические данные сопровождаются нарушением сознания до уровня оглушения и сопора.