Март

Клиническая картина ушиба головного мозга тяжелой степени

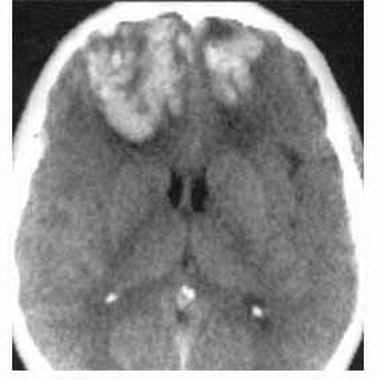

Клиническая картина ушиба головного мозга тяжелой степени обусловлена вовлечением в патологический процесс подкорковых образований и ствола головного мозга, что проявляется преобладанием диэнцефального и мезенцефалобульбарного синдрома.

В связи с этим объем лечебных мероприятий значительно расширяется и должен быть направлен в первую очередь на устранение патологических факторов, имеющих решающее значение в цепи патогенеза. При этом патогенетическая терапия должна проводиться одновременно с симптоматической коррекцией системной гемодинамики и дыхания.

При нарушении дыхания по периферическому типу проводится восстановление свободной проходимости дыхательных путей — интубация трахеи термолабильнш эндотрахеальной трубкой на срок до 3 суток. В дальнейшем при отсутствии возможности адекватного дыхания следует выполнять трахеостомию. Нарушение центральной регуляции дыхания в большинстве случаев требует перевода на истс-ственную вентиляцию легких до восстановления нормального ритма дыхательных движений. Учитывая развитие у пострадавших с ТЧМТ так называемого синдрома «шокового легкого», особое значение необходимо придавать мероприятиям; направленным на профилактику аспирационной пневмонии, развитие которой весьма вероятно на фоне указанного синдрома. Наиболее эффективны в этих случаях перкуссионный массаж грудной клетки, вибрационный массаж с последуюиюй аспирацией содержимого трахеобронхеального дерева, содовые ингаляции для ощелачивания кислого содержимого, попадающего в легкие из желудка и роторотки, а также ингаляции протеолитических ферментов, фитонцидов не реже 4-6 раз в сутки, При массивной аспирации с ателектазом показана санационная бронхоскопия.

В специализированных учреждениях при наличии опытного анестезиолога целесообразна высокая (на уровне II-VI грудных сегментов спинного мозга) длительная перидуральная блокада через 4-6 часов с момента поступления пострадавшего с ТЧМТ в течение 24-48 часов (не более!). Этот метод эффективен в профилактике синдрома «шокового легкого», однако его проведение требует определенного опыта врачей и медицинских сестер. Лечение нарушений системной гемодинамики должно проводиться по принципу «от простого к сложному», поскольку ятрогенные ошибки в терапии пострадавших с тяжелым ушибом головного мозга чреваты серьезными последствиями. Устранение гиповолемии внутривенным введением крупномолекулярных декстранов (400 мл полиглюкина), реоглюмана и гемодеза, как правило, способствует стабилизации артериального давления. Хорошо зарекомендовал себя также раствор маннитола на полиглюкине: 30 г маннитола и 400 мл полиглюкина [Уваров Б.С. и др., 1983]. Неустойчивость артериального давления при полноценном объеме ОЦК свидетельствует о снижении сосудистого тонуса, при дисфункции сосудодвигательного центра в результате обратимых гипоксических изменений или морфологического повреждения. Купируется это состояние введением 50 мг 5% раствора эфедрина, как наиболее мягко действующего вазопрессора (15 мг внутривенно на 10 мл 5% раствора глюкозы и 35 мг внутримышечно).

Отсутствие или, кратковременный эффект от перечисленных выше мероприятий может косвенно указывать на развитие острой надпочечниковой недостаточности, и лишь тогда возникает необходимость в применении кортикостероидов. Принципиальным в этом смысле является использование суспензии гидрокортизона, так как только она содержит фракцию минералокортикоидов, обусловливающих сосудистый эффект гормонов. Более редкой причиной нарушения системной гемодинамики является гипокапния, возникающая в результате гипервентиляции, когда этим приемом пытаются купировать отек-набухание головного мозга. При выраженной внутричерепной гипертензии повышение артериального давления носит компенсаторный характер; оно направлено на сохранение мозгового кровотока. Поэтому мероприятия по снижению артериального давления должны проводиться с осторожностью, так как относительная артериальная гипотония может вести к некомпенсированному уменьшению мозгового кровотока, вплоть до его прекращения.

Использование гипотензивных средств должно сопровождать адекватное снижение внутричерепного давления, которое при тяжелом ушибе головного мозга достигает критических величин (более 350 мм вод. ст.). В подобных случаях необходимо соблюдать принцип равномерности дегидратационной терапии. Практически это осуществляют следующим образом: утром, во время люмбальной пункции медленно шод мандреном) в течение 10-15 мин выводят 10-15 мл ликвора; через 2-3 часа вводят 10 мл 2,4% раствора эуфиллина с лазиксом (20 мг); еще через 3-4 часа следует инфузия 5-10% раствора маннитола (30-60 г), после чего, спустя 4-5 часа, внутривенное введение лазикса и эуфиллина повторяют, а на ночь дают 50-70 г глицерина внутрь. При необходимости в 6-7 часов утра дополнительно вводят 20 мг лазикса внутривенно. Приведенная схема дегидратации в большинстве случаев обеспечивает устойчивое снижение внутричерепного давления, что способствует спонтанному снижению артериального давления до нормальных величин. При наличии у пострадавшей легочной гипертензии инфузию маннитола целесообразно предварить введением! лазикса. Это позволит избежать перегрузки малого круга кровообращения (отек легких) в результате транзиторной гиперволемии и будет способствовать беспрепятственному венозному оттоку из полости черепа. Интенсивная мочегонная терапия ведет к быстрому развитию дефицита калия в организме больного. Его необходимо компенсировать глюкозо-калиево-инсулиновой смесью. Эта смесь представляет собой 400 мл 5% раствора глюкозы с добавлением 5-10 ЕД инсулина и 5% раствора хлорида калия с таким расчетом, чтобы больной в сутки получал не менее 3-4 г калия. При отсутствии почечной недостаточности и обильном диурезе можно не опасаться гиперкалиемии. Ионы калия, проникая в клетки мозга, конкурируют с ионами натрия, что уменьшает гидрофильность тканей. При введении растворов на базе 5% глюкозы важно не создавать гипергликемии, которая вызывает вторичные поражения мозговой ткани. Некоторые авторы рекомендуют готовить растворы 5% глюкозы не на воде, а на изотоническом растворе хлорида натрия.

Уменьшение спазмогенного влияния симпатической нервной системы достигается блокадами звездчатого узла или синокаротидной зоны 1% раствором новокаина до 4 раз в сутки. Хорошее терапевтическое действие при лечении нарушений микроциркуляции в мозге оказывает реополиглюкин (400 мл), введение которого можно повторять дважды в сутки.

При диэнцефальном синдроме с наклонностью к гиперергическим реакциям (высокое артериальное давление, тахикардия, тахипноэ, упорная гипертермия) необходима нейровегетативная блокада, глубина и продолжительность которой зависят от выраженности диэнцефально-катаболических проявлений, возникающих на 2-3-и сутки после тяжелого ушиба головного мозга и продолжающихся в течение 4-6 суток. Для нейровегетативной блокады предпочтительны дроперидол (5-10 мг), седуксен (10 мг), димедрол (40 мг) и пирроксан (10-20 мг), которые вводятся одновременно внутримышечно или (реже) внутривенно. Введение указанной литичес-кой смеси целесообразно чередовать с применением тиопентал-натрия (300 мг 10% раствора внутримышечно до 3 раз в сутки). Не препятствуя распространению возбуждения по аксонам нейронов, он уменьшает возбудимость коры головного мозга, снижает потребность мозга в кислороде и одновременно увеличивает выведение С02, уменьшает уровень лактата и восстанавливает метаболизм буферных оснований в мозге.

При недостаточности медикаментозной нейровегетативной блокады и устойчи/ вости гипертермии прибегают к физическому охлаждению (высушивание мокрьйс тканей на больном с помощью вентилятора, обкладывание пузырями со льдом) для снижения температуры тела до нормального или субнормального уровня (36,5-36°С). Перед началом физического охлаждения больному целесообразно внутривенно ввести 20 мл 20% раствора оксибутирата натрия, 5 мг дроперидюла и 50-100 мг 5% раствора никотинамида. Показано также использование ингибиторов простогландинов (ацетилсалициловая кислота, реже — индометацин), способствующих улучшению микроциркуляции в мозге и нормализации терморегуляции. При гипертермии инфекционного генеза следует применять антибиотики широкого спектра действия, путь введения которых (внутримышечно, внутривенно,;эндо-люмбально, интракаротидно) зависит от вида и степени выраженности воспалительного осложнения. - }

Показания к хирургическому лечению при тяжелом ушибе головного мозга возникают при внутричерепных гематомах, очагах размозжения мозга, пнев\4оцефа-лии, вдавленных переломах черепа, отеке и дислокации головного мозга, вызванных ростом неудаленного контузионного очага.