Март

Маннитол

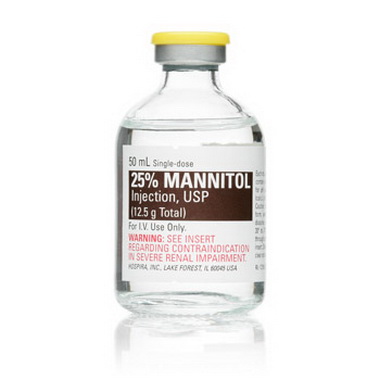

Маннитол — препарат экстренной дегидратации, осмодиуретик, 10-15% раствор которого вводят внутривенно из расчета 0,5-1,0 г/кг, первую дозу вводят быстро ка-пельно (200 капель в 1 мин). Она составляет около половины суточной, затем скорость введения уменьшают до 30 капель в 1 мин.

Действие препарата начинается через минуты, максимально — через 2-3 ч и заканчивается через 6-8 ч. Маннитол снижает ВЧД на 50-90%. Следует помнить о необходимости постоянного контроля за осмолярностью плазмы. При осмолярности плазмы выше 290 мосм/л осмодиурети-, ки не используют (возможен феномен отдачи). Введение салуретиков через 2 ч пост ле маннитола дает данный побочный эффект. Препарат не назначается при артерии альной гипертензии и сердечно-сосудистой недостаточности (вызывает гиперволе-мию), а также при нарушении почечной фильтрации. Кроме маннитола, может быть использован 40% раствор сорбитола в дозе 1 г/кг, а также реоглюман (комби^ нированный препарат маннитола и реополиглюкина) с более мягким действием.

Лазикс (группа салуретиков), являющийся препаратом выбора для стартовой Де-гидратационной терапии (разовая доза 1-2 мг/кг), особенно эффективен в сочетаний с эуфиллином (в дозе 2 мг/кг 2 раза в сутки). Длительное и неконтролируемое применение приводит к потере натрия, гиповолемии, потере калия и хлора (из-за метаболического ацидоза на фоне массивной дегидратации). Поддержание осмолярности плазмы и ее электролитного состава достигается введением мафусола, изотонического раствора натрия хлорида, по показаниям — гипертонических растворов.

К онкодегидратантам относится альбумин. Его 10-20% раствор применяют вместе с лазиксом и кортикостероидами. Альбумин не вызывает феномен отдачи.

Глицерин, назначаемый внутрь через желудочный зонд в дозе 1 г/кг 2 раза в сутки, обладает сильным дегидратирующим действием и не приводит к нежелаемым эффектам (феномен отдачи, гиперволемия, подъем АД). Терапия диакарбом (средняя суточная доза 0,25 г в течение 1-2 недель) купирует гиперпродукцию ЦСЖ.

Введение растворов глюкозы, особенно гипертонических, противопоказано из-за риска усиления метаболического ацидоза в головном мозге.

Противоотечная терапия, помимо дегидратационных мероприятий, предусматривает использование кортикостероидов. Кортикостероиды действуют как стабилизаторы гематоэнцефалического барьера. Дозы препаратов зависят от состояния больного, при критических состояниях — в преднизолоновом эквиваленте не менее 10-15 мг/кг массы тела в сутки с начальной дозой до 200 мг. В терапии отека и набухания головного мозга предпочтение отдается дексазону и гидрокортизону. Следует помнить о том, что при дислокационном синдроме головного мозга объем вводимых растворов не должен превышать 70-75% физиологических потребностей.

Метаболическая и нейровегетативная защита мозга направлена на купирование оксидантного стресса и восполнение энергодефицита мозговой и оболочечной ткани. С этой целью, вне зависимости от тяжести состояния, показано раннее назначение антиоксидантной схемы «унитиол + витамин Е + витамин С», витаминов группы В, ноотропила (в/венно до 4-6 г/сут и затем внутрь в дозах 1,8-2,4 г/сут). Для купирования расстройств микроциркуляции и улучшения агрегатных свойств крови назначают кавинтон (1-3 раза в сутки, разовая доза 10-20 мг), трентал, актовегин (начальная доза 10-20 мл, затем 3-5 мл 1 раз в сутки). Обязательным является назначение, особенно при тяжелых и осложненных формах, раствора натрия оксибутирата в дозе 50-100 мг/кг до 6 раз в сутки, диазепама. К физическим методам защиты относятся общая и церебральная гипотермия (лед к голове и артериям шеи). Кроме этого показано использование литических (жаропонижающих) препаратов и смесей.

Любая инвазивная лечебная или диагностическая манипуляция (пункция, катетеризация, санация трахеобронхиального дерева, перевязки, транспортировка и др.) предусматривает предварительное введение седативных препаратов (ГОМК, Диазепам).

Восполнение энерготрат организма и активация восстановительных процессов являются обязательным условием борьбы с белково-катаболитными нарушениями, всегда осложняющими течение тяжелых инфекционных, в том числе нейроинфек-иионных заболеваний. Основной способ восполнения энерготрат — налаживание адекватного энтерального и парентерального питания. Для этого с момента поступления больного налаживают энтеральное зондовое питание. Если в норме основной °бмен составляет 1800-2000 ккал/сут, то при тяжелых инфекциях суточная потребить повышается до 40 ккал/кг, т.е. до 4800 ккал/сут в среднем. Кроме этого необходимым условием адекватного питания является восполнение дефицита азота, суточная потребность в котором повышается до 30 г. Обычный пищевой рацион, даже при условии дополнительного питания, не в состоянии перекрыть эти потребности. Поэтому в случае длительно сохраняющихся витальных нарушений (ИВЛ, вторич-* ный менингит на фоне сепсиса, синдром полиорганной недостаточности различного происхождения) показано назначение специальных парентеральных аминокислотных смесей (мориамина, полиамина, аминофузина, фреамина, аминостерила и других), жировых эмульсий (интралипида илипофундина). Препаратом выбора для ускорения анаболических репаративных процессов в условиях катаболизма белков является ретаболил, вводимый 1 раз в неделю в дозе 1 мл 5% раствора.

Диета больного должна быть механически щадящей и состоять из легко усваиваемых продуктов, режим питания должен предусматривать 4-5-разовое кормление больных. С этой целью для назначения внутрь целесообразно использовать различные питательные смеси энергоемкостью не менее 2500-3000 ккал/сут, включающие белки. — 100-150 г/сут, жиры — 50% и углеводы — 50%.

При тяжелом и осложненном течении менингита показано проведение терапии, направленной на уменьшение стресс-поражений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки. С этой целью per os (или в зонд) назначают блокаторы гистами-новых Н2-рецепторов (циметедин, фамотидин и др.) или блокаторов АТФ-азы (омепразол) с одновременным назначением обволакивающих средств и сорбентов (денол, альмагель, вентер и др.).

Симптоматическое лечение предусматривает введение анальгетиков (в том числе наркотических), нестероидных противовоспалительных препаратов (индомета-цин, вольтарен — парентерально или в ректальных свечах), при обострении (декомпенсации) сопутствующих соматических заболеваний — их своевременная медикаментозная коррекция.

Восстановительная терапия в остром периоде заболевания заключается в адекватной метаболической и нейровегетативной защите мозга, адекватном питании и назначении 2-кратных доз витаминов. В периоде реконвалесценции к этим методам добавляются расширение режима, массаж и ЛФК, физиотерапевтические процедуры, по показаниям — коррекция иммунологических нарушений, назначение препаратов актопротективного действия (беметил), психоэнергизаторов (ноотро-пил), адаптогенов (сапарал, пантокрин, китайский лимонник, валериана, элеутерококк, заманиха и др.), ангиотропов (доксиум и др.). В случае развития неврологических и других (органных) осложнений терапию дополняют с учетом рекомендаций врачей-специалистов.

O.ML Одинак и СВ. Воробьев (2003) рекомендуют в комплексную терапию бактериальных менингитов включать глиатилин по следующей схеме:

в рамках плановой терапии — по 400 мг 2 раза в сутки внутрь в течение 4-8 недель;

• при глубоком расстройстве сознания — по 1 г 4 раза в сутки внутривенно в течение 5-7 суток с последующим переходом на пероральный прием по 400 мг 2 раза в сутки внутрь в течение 6-8 недель.

В комплекс лечебных мероприятий входит и иммунокорригирующая терапия. Обязательным условием для ее назначения и проведения должно быть развернутое иммунологическое обследование больного с изучением всех звеньев клеточного и гуморального иммунитета, в том числе интерферонового статуса. Сопоставление результатов иммунологического обследования и состояния больного определяет показания для назначения иммунотропных препаратов. В клинической практике используют препараты интерферона (интерферон-альфа, интрон А, виферон), индукторы интерферона (амиксин, неовир), иммуномодуляторы (тимоген, Т-активин и др.). Особое внимание должно уделяться уходу за больным — противопролежне-вым мероприятиям, санации дыхательных путей, профилактике аспирационных осложнений, обработке кожи и слизистых, профилактике контрактур, проветриванию и дезинфекции палаты и другим мероприятиям. Именно уход за больными в сочетании с адекватной комплексной терапией снижает вероятность развития осложнений и способствует выздоровлению [Лобзин Ю.В., 2001].