Март

Особенности мониторинга в нейрореаниматологии

Ввиду того, что анестезиология и реаниматология является единой специальностью, реаниматологам иногда приходится выполнять обязанности анестезиолога.

При этом в ряде случаев реаниматологи, находясь в отделении интенсивной терапии и нейрореанимации, практически должны выполнять многие манипуляции анестезиолога. В связи с этим, а также с целью наиболее полного и эффективного мониторинга функций жизнеобеспечения нейрореаниматологического контроля приводим Рекомендации по проведению стандартного мониторинга во время анестезии и восстановления Ассоциации анестезиологов Великобритании и Ирландии (1994).

1. Ассоциация анестезиологов Великобритании и Ирландии настоятельно рекомендует использование стандартов мониторинга при общей анестезии во всех случаях независимо от продолжительности анестезии или места ее проведения.

2. Анестезиолог должен находиться на рабочем месте в течение всего периода анестезии.

3. Мониторинг должен начинаться до индукции анестезии и осуществляться до полного восстановления пациента после наркоза.

4. Эти рекомендации касаются также всех случаев проведения местной анестезии, регионарной анестезии или седатации, когда имеется риск потери сознания, возникновения сердечно-сосудистых или респираторных осложнений.

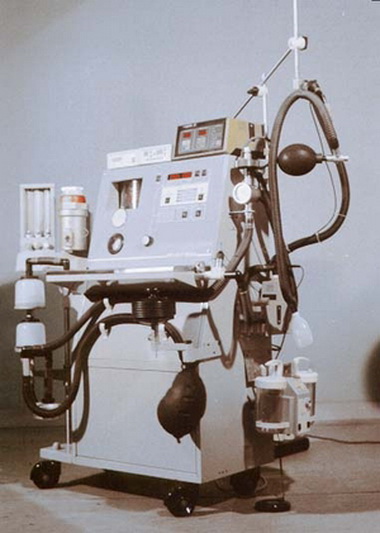

5. Анестезиолог обязан проверить функционирование необходимого оборудования перед его использованием. Контроль работы наркозного аппарата во время анестезии должен включать кислородный анализатор и соответствующие сигнализаторы. При спонтанной вентиляции осуществляется клиническое наблюдение за состоянием пациента и проводится капнография с целью определения утечки газов, разгерметизации контура, степени повторного вдоха использованных газов и высокого давления в дыхательном контуре. При искусственной вентиляции настоятельно рекомендуется измерение давления в дыхательных путях, определение объема вьщоха и концентрации углекислого газа.

6. Пульсоксиметр и капнограф должны быть доступны для использования у любого пациента.

7. Настоятельно рекомендуется дополнять клиническое наблюдение за пациентом применением систем постоянного мониторинга частоты сердечных сокращений, пульсовой волны или артериального давления, кислородного насыщения, концентрации углекислого газа в конце вьщоха, ЭКГ с выведением информации на экран. Системы инвазивного измерения давления крови, температуры тела и других параметров должны использоваться по показаниям. Полезно иметь мониторы с дисплеем как кривых, так и численных значений необходимых параметров.

8. Повторяющиеся через определенные интервалы неинвазивные измерения артериального давления должны регистрироваться, если не показано применение инвазивного мониторинга. При использовании миорелаксантов должны быть доступны приборы для оценки нейромышечной функции.

9. Дополнительный мониторинг может потребоваться в определенных ситуациях. Рекомендации могут быть расширены в любое время по решению ответственного анестезиолога.

10. Системы распечатки данных мониторинга обеспечивают запись в неотложных ситуациях и позволяют анестезиологу сосредоточить свое внимание на ведении пациента.

11. При переводе пациента в отделение восстановления анестезиолог должен дать четкие инструкции в отношении мониторинга в послеоперационный период. Всем пациентам настоятельно рекомендуется мониторинг кислородной сатурации; мониторинг температуры осуществляется у пациентов с риском гипотермии.

12. Стандарты мониторинга при транспортировании пациентов, получивших се-дативные препараты, анестезию или находящихся без сознания, должны быть такими же высокими, как и при проведении анестезии. У всех пациентов осуществляется мониторинг кислородной сатурации, ЭКГ и артериального давления. В не* которых ситуациях могут потребоваться и другие мониторы.

13. При транспортировке пациентов в другую больницу предпочтительно использование бригады принимающей больницы.

Таким образом, к обязательным мониторным устройствам для слежения за функциями жизнеобеспечения нейрореаниматологических больных по показаниям относят следующие:

1. ЭКГ;

2. Пульсоксиметрия;

3. Прямое измерение АД;

4. Центральное венозное давление;

5. Измерение кровопотери;

6. Диурез;

7. Температура: пациента, крови, матраца, вдыхаемого газа;

8. Анализ газов крови;

9. Концентрация К+, Na+, CI-, Ht, осмолярность плазмы и мочи;

10. Коагуляционный статус.

С.А. Согомонян и соавт. (1998) приводят особенности системы мониторинга при операциях на стволе мозга. Структуры ствола мозга ввиду своего компактного расположения подвержены риску повреждения при операциях на задней черепной ямке. Хирургические вмешательства в данной области могут вызвать как транзиторные нарушения, устранимые при своевременном выявлении, так и перманентные повреждения, приводящие к стойкому послеоперационному неврологическому дефициту. Среди повреждающих факторов можно отметить следующие: непосредственное травмирование хирургическими инструментами, нарушение кровотока, положение больного на операционном столе, ретракция мозжечка и других структур при подходе, травмирующее воздействие ультразвука на нервные структуры при применении ультразвукового аспиратора, диатермокоагуляция. Являясь незаменимым инструментом в современной нейрохирургии, ультразвуковой аспиратор может привести к образованию локальных очагов отека, геморрагии, глиозных рубцеваний в отдалении от оперируемого участка вследствие возможности передачи энергии через жидкие среды и кость.

Нередкими осложнениями операций в области ствола мозга являются повреждения внутричерепных отделов краниальных нервов. Отсутствие эпи- и перине-врального покрытия делает эти участки более уязвимыми к электрической и механической травмам. Для большей атравматичности операции требуется постоянный мониторинг функций черепных нервов.

При анализе повреждающих факторов при операциях на задней черепной ямке необходимо подчеркнуть первостепенное значение ишемии. Она может быть связана как с искусственной гипотонией, так и с локальным нарушением кровотока вследствие ангиоспазма, клипирования, ретракции или повреждения сосудов. В ишемическом повреждении струкгур, кровоснабжаемых из вертебробазилярной системы, решающее значение имеют неадекватность коллатерального кровотока и высокая степень чувствительности отдельных стволовых ядер и проводящих структур к ишемии.

При этом важно отметить, что если нижеприведенные параметры мониториро-вались в течение операции, то они должны быть наблюдаемы персоналом и в раннем послеоперационном периоде.

1. Мониторинг витальных функций:

а) системной гемодинамики — АД, ЧСС, ЭКГ, прекордиальный допплер, рит-мограмма, пульсовая оксиметрия;

б) параметров дыхания — частота дыхания (ЧД), минутный объем дыхания (МОД), дыхательный объем (ДО), капнографически — объемная концентрация (FETC02=4,7-5,7%) или парциальное давление углекислого газа в конечной части выдоха (РЕТСО2=30-43 мм Hg), Pa02, РаС02, давление вдыхательных путях.

2. Вызванные потенциалы (ВП): сенсорные — соматосенсорные ВП (ССВП), акустические стволовые ВП (АВП), тригеминальные, ларингеальные ВП; моторные ВП.

3. Мониторинг активности мышц, иннервируемых краниальными нервами, электроокулография.

По мнению И.А. Шурыгина (2000), мониторинг дыхания в настоящее время немыслим без пульсоксиметрии и капнографии. Это обстоятельство особенно касаемся нейрореанимационных больных, входящих в группу риска по остановке дыхания*

Методом пульсоксиметрии реаниматолог получает информацию о сатурации (насыщении) кислородом артериальной крови (Sa02 или Sp02), частоте пульса и визуально оценивает фотоплетизмограмму — кривую колебания объема артериального русла. При этом фотоплетизмограмма отражает объемную пульсацию арте-рибл, т.е. характеризует периферический кровоток.

Пульсоксиметр отражает на дисплее уровень сатурации с задержкой в пределах 10 с-1,5 минуты. Нормальному уровню напряжения кислорода в артериальной крови (Ра02 — 92-98 мм Hg) соответствует сатурация Sa02, равная 94-98%. Снижение амплитуды фотоплетизмограммы (ФПГ) является признаком периферического вазо-* спазма или снижения ударного объема.

Перспективным с точки зрения мониторинга и определения терапевтической тактики нейротравматологического пострадавшего является измерение сатурации кислородом крови в яремном синусе и сопоставление этих данных с уровнем лак-тата ликвора [Ван Эйкен X., Ван Хемелрийк И., 1998].

До сих пор не существует методов рутинного обследования, позволяющих многократно или в динамике измерять церебральный кровоток у постели больного. Однако в настоящее время наблюдается растущий интерес к мониторингу церебральных метаболических коэффициентов по кислороду, лактату и церебральному кровотоку как методу перспективной оценки пациентов, у которых могут развиться ишемические повреждения. Согласно принципу Fick соотношение между общим метаболическим потреблением кислорода (ПМ02) и мозговым кровотоком (МК) можно оценить путем расчета разницы по кислороду артериальной крови и яремной вены (АВР02).

При этом АВР02 = ПМ02 / МК.

Если артериальное насыщение кислородом, концентрация гемоглобина (Но) и положение кривой диссоциации Но остаются стабильными, отношение общего МК: ПМОг пропорционально насыщению кислорода в луковице яремной вены (Sj02).

Таким образом, АВР02 = концентрация гемоглобина (НЬ) х 1,39 х артерио-веноз-ное (v.jugularis) насыщение кислорода в процентах (Sj02) [Ван Эйкен X., Ван Хемел-рийкИ., 1998].

А.Ю. Лубнин и А.В. Шмигельский (1996) сообщили о перспективности использования в повседневной нейроанестезиологической и реаниматологической практике церебральных оксиметров, которые определяют насыщение гемоглобина крови, протекающей в мозге, кислородом. В норме сатурация кислородом крови мозга, по данным церебральной оксиметрии, составляет 60-65%. Снижение значений сатурации до 45% может служить ранним диагностическим критерием развивающегося вазоспазма еще при субкомпенсированной ишемии и до появления очаговой неврологической симптоматики.

Другим широко внедряемым в практику монитором функции дыхания пациента является капнограф. Капнограф регистрирует следующие показатели [Шуры-гин И.А., 2000]:

1. Парциальное давление углекислого газа в конечной части выдоха (РЕТС02, в норме составляет 36-43 мм Hg) и объемную концентрацию (FetC02, в норме составляет 4,7-5,7%) углекислого газа в конечной порции выдоха. При ИВЛ режиму нормовентиляции соответствует уровень РетС02, равный 34-38 мм Hg. В норме РЕтС02 на 2-4 мм Hg ниже, чем напряжение С02 в артериальной крови. Важным считается параметр РетС02 при сердечно-легочной реанимации: если массаж сердца эффективен, то РЕтС02 превышает 1% (7-8 мм Hg).

2. Частоту дыхания.

3. Парциальное давление углекислого газа во вдыхаемом газе (Р]С02) или объемную концентрацию углекислого газа во вдыхаемом газе (F]C02). Как правило, эти показатели равны нулю. Если показатель выше нуля, то это свидетельствует о загрязнении вдыхаемой смеси углекислым газом.

4. Форму кривой капнограммы.

И.А. Шурыгин (2000) разработал комплексную мониторную оценку основных клинических синдромов: